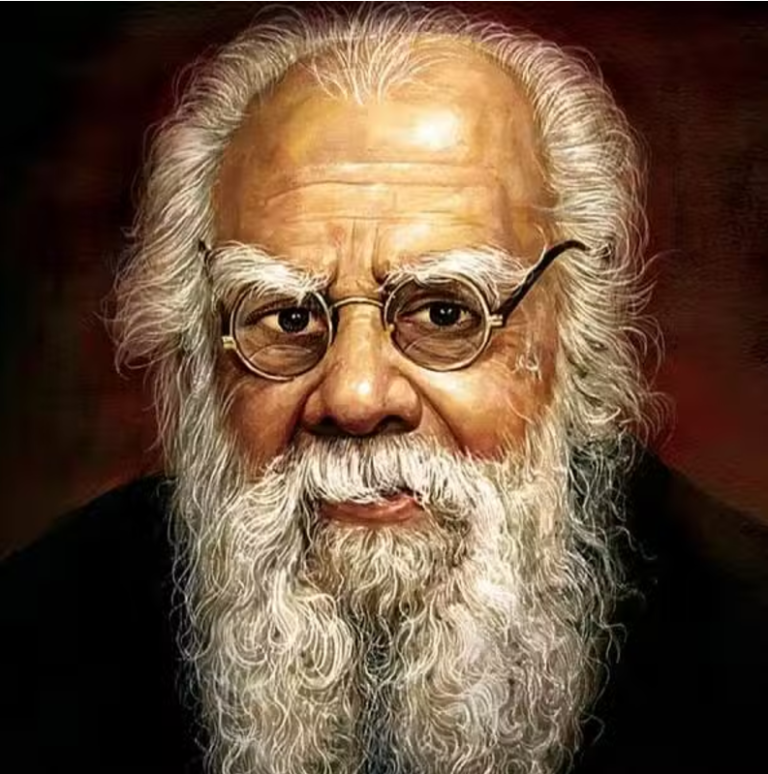

1. गौतम बुद्ध का जीवन परिचय

गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुंबिनी (वर्तमान नेपाल) में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के थे और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय बाद ही स्वर्ग सिधार गईं। सिद्धार्थ का पालन-पोषण उनकी मौसी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया।

सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु, संवेदनशील और जिज्ञासु स्वभाव के थे। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र रत्न, राहुल की प्राप्ति हुई। सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन के बावजूद सिद्धार्थ का मन सांसारिक भोग-विलास में नहीं लगा। उन्होंने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दृश्य देख जीवन के असली सत्य को समझने की इच्छा जताई।

29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। कठोर तपस्या और ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में बोधगया (भारत) में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे ‘बुद्ध’ कहलाए, जिसका अर्थ है “जाग्रत” या “प्रबुद्ध व्यक्ति”। गौतम बुद्ध ने अपने शेष जीवन में अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया।

2. भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति (Enlightenment)

गौतम बुद्ध, जिनका जन्म राजा सिद्धार्थ के रूप में हुआ, ने 29 वर्ष की आयु में संसार के भौतिक सुखों और राजसी जीवन का त्याग कर सन्यास ग्रहण किया। उन्होंने यह निर्णय मानव जीवन के दुखों को देखकर लिया। इसके बाद वे सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े।

अगले 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या और साधना की। उन्होंने अनेक आचार्यों से शिक्षा ली और गहन ध्यान में लीन होकर आत्मज्ञान की खोज की। अंततः 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में एक पीपल के वृक्ष (जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया) के नीचे गहरे ध्यान में उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी क्षण वे ‘बुद्ध’ यानी ‘जाग्रत’ कहलाए।

ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए अपने उपदेश देने आरंभ किए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया, जिसे ‘धर्मचक्र प्रवर्तन’ कहा जाता है। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो आज भी बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा की ओर प्रेरित करती हैं।

3. बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत (Philosophy)

गौतम बुद्ध के प्रमुख सिद्धांतों में चार आर्य सत्य (Four Noble Truths) का विशेष स्थान है।

दुख: संसार में जीवन inherently दुखमय है — जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु सभी दुख हैं।

दुख समृद्धि (समुदय): सभी दुखों के पीछे तृष्णा (इच्छा) और आसक्ति मुख्य कारण हैं।

दुख निरोध: इच्छाओं पर विजय पाकर दुखों का अंत संभव है।

अष्टांगिक मार्ग: आठ चरणों वाला मार्ग — सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, और समाधि — को अपनाकर व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है।

4. बौद्ध धर्म का प्रसार

बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इसकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली और सरल थीं कि यह सीमाओं से परे जाकर कई देशों में फैला। बौद्ध धर्म के प्रसार में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके अहिंसा, दया और सत्य के सिद्धांतों को न केवल अपने जीवन में उतारा बल्कि पूरे भारत में प्रचार भी किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा और जगह-जगह स्तूप, विहार और शिलालेखों का निर्माण कराया, जिससे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आम लोगों तक पहुंच सकीं।

विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें तो अशोक ने अपने दूतों को श्रीलंका, म्यांमार (बर्मा), तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में भेजा। धीरे-धीरे इन देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया गया, और वहां की संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चीन और जापान में बौद्ध धर्म ने नए रूपों को अपनाया, जिससे महायान और वज्रयान जैसे संप्रदायों का विकास हुआ। इस तरह बौद्ध धर्म की करुणा, ध्यान और सरल जीवन की शिक्षाएं पूरे विश्व में फैल गईं और आज भी लाखों लोग इसका अनुसरण करते हैं।

5. गौतम बुद्ध की मृत्यु (Mahaparinirvana)

गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। यह बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे उनके शरीर के अंतिम त्याग और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि उनकी मृत्यु का कारण प्राकृतिक था, लेकिन कई ग्रंथों में यह उल्लेख है कि उनका अंतिम भोजन विषाक्त था, जिससे वे बीमार पड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद, उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं को संरक्षित किया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रसार किया।

6. बौद्ध धर्म ग्रंथ (Buddhist Scriptures)

बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जिनमें तीन भाग हैं:

विनय पिटक: यह संघ (बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों) के नियमों और अनुशासन से संबंधित है। इसमें मठवासी जीवन के लिए आवश्यक आचार-संहिता है।

सुत्त पिटक: इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएँ संकलित हैं। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के नैतिक और व्यवहारिक सिद्धांतों को दर्शाता है।

अभिधम्म पिटक: यह बौद्ध धर्म की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं का संग्रह है, जो बौद्ध शिक्षाओं का गहन विश्लेषण करता है।

त्रिपिटक पालि भाषा में लिखा गया है और बौद्ध धर्म की आधारशिला माने जाते हैं।

7. वर्तमान समय में प्रभाव (Modern Influence)

बौद्ध धर्म का आधुनिक युग में भी गहरा प्रभाव है। दुनियाभर में इसके करोड़ों अनुयायी हैं, जो इसके सिद्धांतों का पालन करते हैं। बौद्ध संस्कृति के प्रतीक — जैसे भव्य मंदिर, मूर्तियाँ और ऐतिहासिक स्तूप — आज भी विभिन्न देशों में देखे जाते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, करुणा और शांति के विचार न केवल व्यक्तिगत जीवन को सशक्त बनाते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रेरणा का स्रोत हैं। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और आंदोलन बौद्ध दर्शन को अपनाकर विश्व शांति और सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह बौद्ध धर्म आज भी प्रासंगिक है।

8. महत्वपूर्ण स्थल (Important Places)

बौद्ध धर्म के इतिहास में चार महत्वपूर्ण स्थलों का विशेष स्थान है। लुंबिनी (नेपाल) भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है, जहां सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। बोधगया (बिहार, भारत) वह पावन भूमि है, जहां पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ (उत्तर प्रदेश, भारत) में उन्होंने अपने पांच शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे ‘धर्मचक्र प्रवर्तन’ कहा जाता है। कुशीनगर (उत्तर प्रदेश, भारत) वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये चारों स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ यात्रा के मुख्य केंद्र हैं, जिनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है।