सौर मंडल (Solar System) का अध्ययन और इसे समझना खगोलशास्त्र (Astronomy) और ब्रह्माण्ड विज्ञान (Cosmology) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सौर मंडल की खोज और इसके विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, और अन्य पिंडों का अध्ययन विज्ञान की प्रगति का प्रतीक है।

सौर मंडल का बुनियादी परिचय

सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी पिंडों का समूह है। इसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और धूल के कण शामिल होते हैं। हमारे सौर मंडल का मुख्य तारा सूर्य है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण से सभी पिंडों को अपने चारों ओर बांधे हुए है।

सौर मंडल के प्रमुख घटक:

- सूर्य (Sun): सौर मंडल का केंद्र और ऊर्जा का स्रोत, जो हाइड्रोजन के फ्यूज़न के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है।

- ग्रह (Planets): आठ मुख्य ग्रह (बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और वरुण) सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।

- क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड (Asteroids and Meteoroids): छोटे-छोटे चट्टानी पिंड, जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं।

- धूमकेतु (Comets): बर्फ, धूल और चट्टानों के बने पिंड जो सूर्य के पास आते ही पूंछ विकसित करते हैं।

यहाँ हमारे सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही कुछ वैज्ञानिक इतिहास भी शामिल है:

1. बुध (Mercury)

- प्रकार: स्थलीय ग्रह

- आकार: सबसे छोटा ग्रह

- सूरज से दूरी: 57.9 मिलियन किलोमीटर (0.39 AU)

- कक्षीय अवधि: 88 पृथ्वी दिन

- दिन की लंबाई: 59 पृथ्वी दिन

- मुख्य विशेषताएँ: बुध पर अत्यधिक तापमान परिवर्तन होते हैं, दिन के दौरान यह 430°C तक पहुँच सकता है, जबकि रात में यह -180°C तक गिर सकता है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे यह अत्यधिक गर्म और ठंडा होता है। इसकी सतह पर गहरे गड्ढे हैं।

- इतिहास: प्राचीन सभ्यताओं ने बुध को जाना था और इसे उसके तेजी से चलने के कारण ग्रीक संस्कृति में हर्मीस के नाम से जाना जाता था।

2. शुक्र (Venus)

- प्रकार: स्थलीय ग्रह

- आकार: पृथ्वी के समान आकार

- सूरज से दूरी: 108.2 मिलियन किलोमीटर (0.72 AU)

- कक्षीय अवधि: 225 पृथ्वी दिन

- दिन की लंबाई: 243 पृथ्वी दिन (प्रतिगामी घूर्णन)

- मुख्य विशेषताएँ: शुक्र का वायुमंडल भारी और विषैला है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, और इसमें सल्फ्यूरिक ऐसिड के बादल हैं, जिससे यहाँ अत्यधिक ग्रीनहाउस प्रभाव होता है और तापमान लगभग 465°C रहता है।

- इतिहास: शुक्र को “सुबह का तारा” और “शाम का तारा” कहा जाता था क्योंकि यह सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद दिखाई देता था।

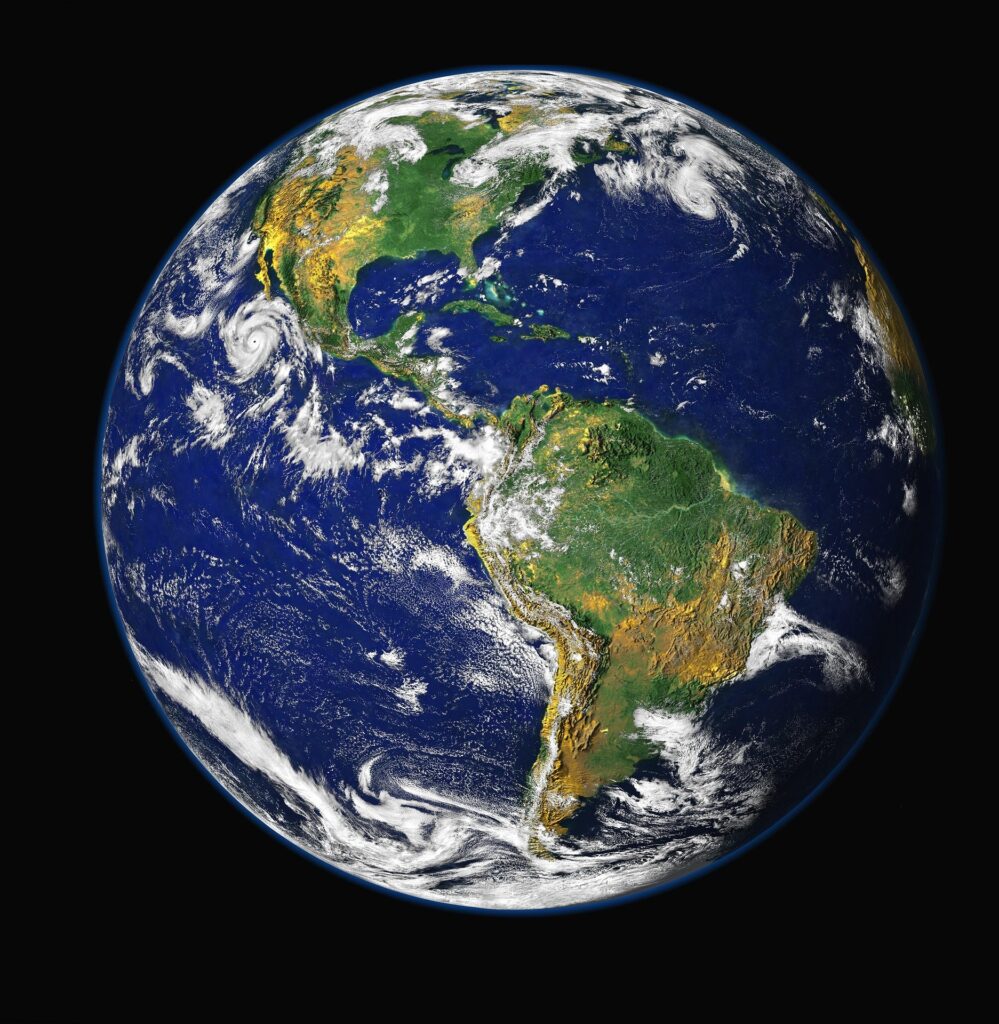

3. पृथ्वी (Earth)

- प्रकार: स्थलीय ग्रह

- आकार: पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह

- सूरज से दूरी: 149.6 मिलियन किलोमीटर (1 AU)

- कक्षीय अवधि: 365.25 दिन

- दिन की लंबाई: 24 घंटे

- मुख्य विशेषताएँ: पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसका वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर है, यहाँ स्थिर जलवायु और तरल जल है।

- इतिहास: प्राचीन काल से पृथ्वी का अवलोकन किया गया है। पहले के मॉडल जैसे कि पृथ्वी के केंद्र में स्थित ब्रह्मांड (जियोसेंट्रिक मॉडल) में पृथ्वी को केंद्र माना जाता था।

4. मंगल (Mars)

- प्रकार: स्थलीय ग्रह

- आकार: पृथ्वी के आकार का आधा

- सूरज से दूरी: 227.9 मिलियन किलोमीटर (1.52 AU)

- कक्षीय अवधि: 687 पृथ्वी दिन

- दिन की लंबाई: 24.6 घंटे

- मुख्य विशेषताएँ: मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहाँ विशाल ज्वालामुखी (ऑलंपस मोंस) और प्राचीन जलधाराओं के संकेत मिलते हैं।

- इतिहास: मंगल पर जीवन के अस्तित्व को लेकर कई सौ वर्षों से मानव उत्सुक रहा है। आधुनिक मिशन मंगल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

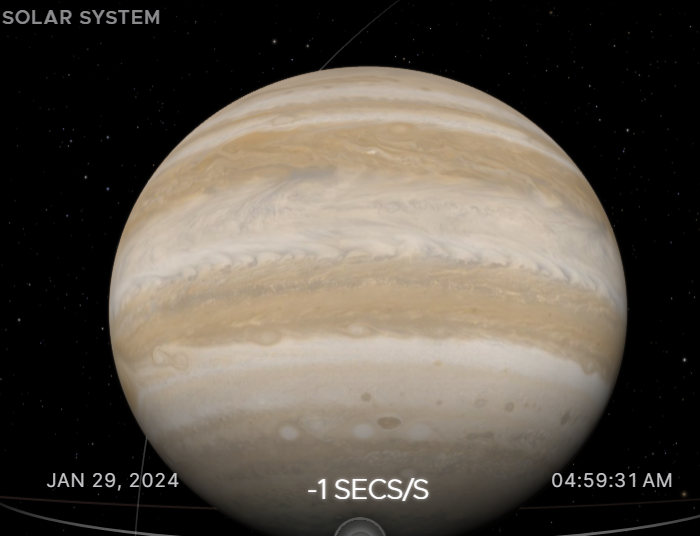

5. बृहस्पति (Jupiter)

- प्रकार: गैस दिग्गज

- आकार: सबसे बड़ा ग्रह

- सूरज से दूरी: 778.3 मिलियन किलोमीटर (5.2 AU)

- कक्षीय अवधि: 11.86 पृथ्वी वर्ष

- दिन की लंबाई: 9.9 घंटे

- मुख्य विशेषताएँ: बृहस्पति का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यहाँ पर “महान लाल धब्बा” (Great Red Spot) जैसे विशाल तूफान हैं। इसके पास 79 ज्ञात चाँद हैं, जिनमें गनिमेड सबसे बड़ा है।

- इतिहास: 1610 में गैलीलियो द्वारा इसका अवलोकन किया गया था, और इसके चाँदों ने सौरमंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन किया था।

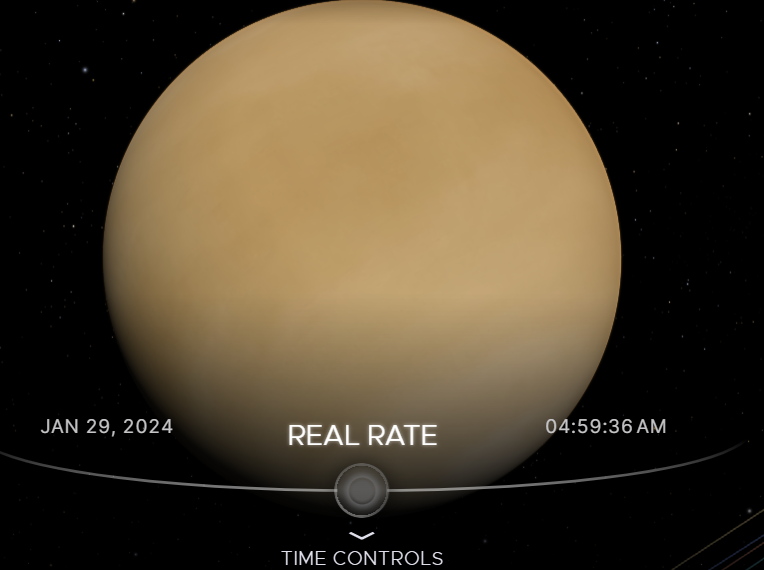

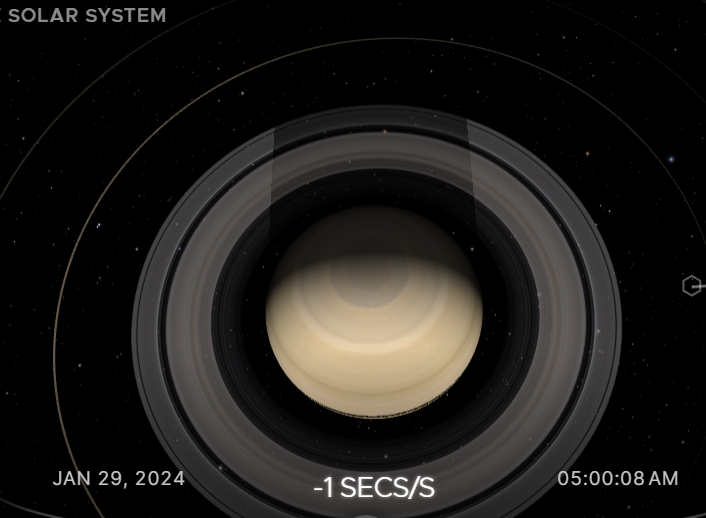

6. शनि (Saturn)

- प्रकार: गैस दिग्गज

- आकार: दूसरा सबसे बड़ा ग्रह

- सूरज से दूरी: 1.429 बिलियन किलोमीटर (9.58 AU)

- कक्षीय अवधि: 29.46 पृथ्वी वर्ष

- दिन की लंबाई: 10.7 घंटे

- मुख्य विशेषताएँ: शनि अपने शानदार छल्ले प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ और चट्टान के कणों से बना है। इसके पास 83 ज्ञात चाँद हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है।

- इतिहास: शनि को प्राचीन काल से जाना जाता था, और इसके छल्लों का पहला अवलोकन 1610 में गैलीलियो ने किया था।

7. यूरेनस (Uranus)

- प्रकार: बर्फीला विशाल ग्रह

- आकार: पृथ्वी से 14.5 गुना भारी

- सूरज से दूरी: 2.871 बिलियन किलोमीटर (19.18 AU)

- कक्षीय अवधि: 84 पृथ्वी वर्ष

- दिन की लंबाई: 17.2 घंटे

- मुख्य विशेषताएँ: यूरेनस का घूर्णन अजीब है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इसका वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है।

- इतिहास: यूरेनस का 1781 में विलियम हर्शल द्वारा टेलीस्कोप से अवलोकन किया गया था, और यह टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह था।

8. नेपच्यून (Neptune)

- प्रकार: बर्फीला विशाल ग्रह

- आकार: यूरेनस के समान आकार

- सूरज से दूरी: 4.495 बिलियन किलोमीटर (30.07 AU)

- कक्षीय अवधि: 164.8 पृथ्वी वर्ष

- दिन की लंबाई: 16.1 घंटे

- मुख्य विशेषताएँ: नेपच्यून पर तेज़ हवाएँ और तूफान होते हैं, जिनमें से “महान अंधेरे धब्बा” जैसा तूफान देखा गया है। इसका वायुमंडल मीथेन से भरा है, जो इसे नीला रंग देता है।

- इतिहास: नेपच्यून को 1846 में गणितीय अनुमान के आधार पर खोजा गया था, न कि सीधे अवलोकन से।

9. बौना ग्रह: प्लूटो (Pluto)

- प्रकार: बौना ग्रह (पूर्व में नौवां ग्रह)

- आकार: पृथ्वी के चाँद से छोटा

- सूरज से दूरी: 5.9 बिलियन किलोमीटर (39.48 AU)

- कक्षीय अवधि: 248 पृथ्वी वर्ष

- दिन की लंबाई: 153.3 घंटे

- मुख्य विशेषताएँ: प्लूटो की कक्षा अत्यधिक अण्डाकार है और यह बर्फ और चट्टानों से बना है। इसके पास पाँच ज्ञात चाँद हैं, जिनमें चारॉन सबसे बड़ा है।

- इतिहास: 1930 में क्लाइड टॉम्बॉ ने इसे खोजा था, और इसे 2006 तक एक ग्रह माना जाता था, बाद में इसे बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया।

यह सौरमंडल के ग्रहों का संक्षिप्त विवरण था। यदि आपको किसी विशेष ग्रह या अन्य संबंधित विषयों पर अधिक जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं!

सौर मंडल की वैज्ञानिक खोज का इतिहास

सौर मंडल के बारे में जानकारी समय के साथ विकसित हुई है। प्रारंभ में, सभी पिंडों को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला माना जाता था, जिसे भूकेन्द्रीय सिद्धांत कहा जाता था।

प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजें

निकोलस कोपरनिकस (Nicolaus Copernicus) – 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने सबसे पहले सूर्यकेंद्रित सिद्धांत (Heliocentric Theory) का प्रस्ताव रखा, जिसमें सूर्य को केंद्र में और ग्रहों को उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए बताया गया।

गैलीलियो गैलीली (Galileo Galilei) – उन्होंने सबसे पहले दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया और बृहस्पति के चार चंद्रमा तथा शुक्र के विभिन्न आकार देखे, जो कोपरनिकस के सिद्धांत को प्रमाणित करते थे।

जोहान्स केपलर (Johannes Kepler) – केपलर ने ग्रहों की गति के तीन नियम दिए, जिससे ग्रहों की अण्डाकार कक्षाओं की पुष्टि हुई। उनके नियमों ने ग्रहों की गति को गणितीय रूप में समझाने में सहायता की।

आइज़क न्यूटन (Isaac Newton) – न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने यह स्पष्ट किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगाते हैं। न्यूटन के सिद्धांतों ने आधुनिक खगोलशास्त्र की नींव रखी।

एडविन हबल (Edwin Hubble) – 20वीं शताब्दी में हबल ने ब्रह्मांड का विस्तार (expansion of the universe) सिद्ध किया, जिससे ब्रह्माण्ड विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव आया।

कार्ल सागन (Carl Sagan) – सागन ने ग्रहों की खोज और सौर मंडल के अध्ययन में विशेष योगदान दिया। उन्होंने ग्रहों के वायुमंडल और जीवन की संभावनाओं पर गहन शोध किया।

सौर मंडल के अध्ययन में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण

आजकल सौर मंडल का अध्ययन विभिन्न अंतरिक्ष यानों और मिशनों से किया जा रहा है। जैसे:

- वायेजर यान (Voyager Probes) – इन यानों ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और नेप्च्यून की तस्वीरें भेजीं और वर्तमान में सौर मंडल से बाहर जा रहे हैं।

- क्यूरियोसिटी रोवर (Curiosity Rover) – यह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना और जल के प्रमाण खोजने के लिए भेजा गया।